Молодые и быстрые

Сделать «высокую» науку ближе для тех, кто может стать её частью после окончания школы — одна из важных целей Дней российской науки, которые завершаются в это воскресенье, 8 февраля. Прирастает ли российская наука молодыми учёными или служит донором для заграницы?

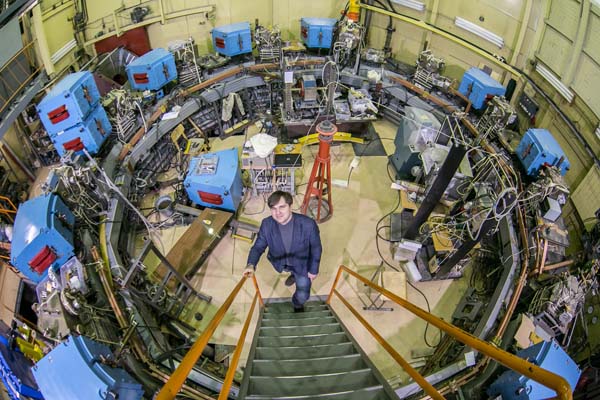

Молодёжь приходит в отечественную науку, говорит доктор химических наук Валерий Бухтияров, главный учёный секретарь СО РАН. «Дело в другом — после защиты диссертации, чтобы молодые учёные понимали, как делается наука, было бы хорошо, чтобы они стажировались в мировых научных центрах. А вот затем встаёт вопрос о возвращении. После работы на прекрасном оборудовании у них возникают вопросы. Ведь чтобы проводить похожие исследования здесь, учёные должны иметь доступ к похожему оборудованию».

Сегодня молодые новосибирские учёные встречаются с губернатором Владимиром Городецким. Чтобы узнать, что заботит научную молодёжь, «Ведомости» побеседовали с участником встречи, заместителем председателя Совета научной молодёжи Алексеем Дорошковым, научным сотрудником лаборатории эволюционной биоинформатики и теоретической генетики Института цитологии и генетики СО РАН.

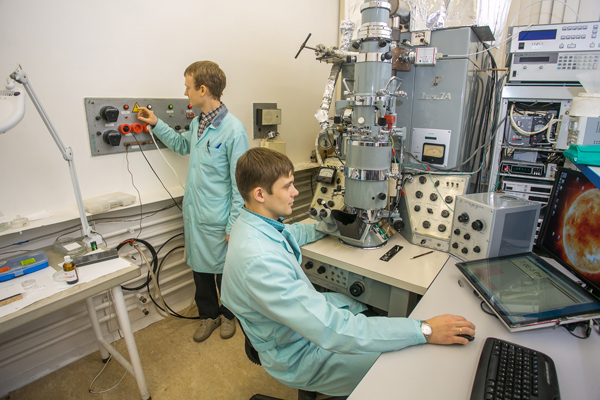

«Учёные — люди в основном аскетичные, да и наши социальные дела в последнее время пошли в гору. Из срочного и важного, из того, что отражается на науке, волнует, конечно, ситуация с долларом. Резко подскочила стоимость всего — и реактивов, и оборудования», — рассказывает Алексей. Большая часть необходимого для исследований — импорт.

«Экспериментов станет меньше. На будущее отодвинется переход на новые платформы. К сожалению, в биологии невозможно закупить реактивы хотя бы на год — большинство из них хранятся недолго. А даже мелкие расходники приходится везти через полмира», — объясняет учёный. Беда с реактивами ещё и в том, что они изначально обходятся нам дороже — из-за более длинной дороги, из-за меньших объёмов закупок, а значит, и большего числа посредников.

Дорошков согласен с мнением доктора химических наук Валерия Бухтиярова — молодые учёные не могут ждать. «Если активность исследований падает, то открытия совершает кто-то другой. Современную науку нужно двигать быстро — иначе всё стремительно устаревает, и мы просто выпадаем из научного процесса», — считает Дорошков.

Кроме подорожавшего импорта по-прежнему «поддавливает» на молодёжь проблема «двух ключей» Российской академии наук и Федерального агентства научных исследований, считает Бухтияров. «Молодым некогда ждать, им нужно развивать свою научную карьеру. Поэтому они смотрят — может, пока идёт реформа, поехать поработать на Запад», — объясняет учёный. Проблему оборудования решить можно, и, уверен Валерий Иванович, в научных центрах Новосибирска и Сибири она решена: «Молодёжь возвращается — в нашем институте есть люди, которые вернулись, поработав на Западе даже не год, а пять—семь лет», — уточняет он.

«Уехали “из-за ФАНО” те, кто уже и так собирался за границу. Реформа, скорее, стала последней каплей — мол, пока тут реорганизация, поработать спокойно не удастся. Они уехали до того, как изменения начались», — объясняет логику коллег Алексей Дорошков. Добавилось бюрократии — пока сам он видит результаты реформы так. «Возможно, такой контроль поможет отсечь те направления исследований, что уже неактуальны. Правда, во всём мире это делается более простым методом — анализом публикативной активности. То есть публикуют твои статьи — значит, ты априори занимаешься чем-то интересным и полезным», — рассказывает Алексей.

Публикация — зримое выражение научного результата, вещь очевидная, осязаемая и легко оцениваемая. Результат эксперимента, полученный и положенный на полку, в фундаментальной науке смысла не имеет. Если работу цитируют, то вклад в мировую науку случился. «Россия по публикативной активности находится примерно на уровне Индии. Все наши мелкие трудности выливаются в уменьшение числа публикаций», — объясняет он.

Наука, на его взгляд, по нациям не делится. «Большинство задач решаются в интернациональных группах, так быстрее. Поэтому такая схема работы успешнее. Яркий пример — находка денисовского человека. Нашли его у нас, и можно было бы изучать внутри страны, а не обращаться к коллегам из Германии и Великобритании. Но так работа шла бы намного медленее, — объясняет Алексей Дорошков.

В каждом научном направлении есть школа, которая считается самой сильной: «Так, в биологии традиционно сильной считают новосибирскую школу биоинформатики, основанную Вадимом Александровичем Рантером. Когда ещё никто даже не думал об этом, он уже начал вводить такие понятия, как молекулярно-генетические системы управления. В Германии сильна школа микроскопистов — у них есть доступ к передовым технологиям, которые нам обходятся дороже». В науке можно сравнивать не страны, а институты, уверен Алексей Дорошков.

Елена ЕМЕЛЬЯНОВА

Фото Валерия ПАНОВА

КОММЕНТАРИЙ

Алексей ДОРОШКОВ:

«Если активность исследований падает, то открытия совершает кто-то другой. Современную науку нужно двигать быстро — иначе всё стремительно устаревает, и мы просто выпадаем из научного процесса».

Источник: Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области