Наука в Сибири. Искренний восторг гостей

На встрече с японской делегацией в Институте цитологии и генетики СО РАН разговор шел не только о молекулярной биологии и трансгенных растениях и животных, но и о клонировании давно вымерших мамонтов.

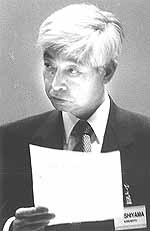

Интерес японской делегации, посетившей научные институты Академгородка, был четко сформулирован в первые же часы встречи с сибирскими учеными в выступлении главы делегации. Господин Тору Нисияма, сказав, что японскую группу привлекла в Новосибирск «бурная научная активность» СО РАН, тем самым оценил «взглядом со стороны» факт начинающегося возрождения науки в Сибири. Японии известны трудности, переживаемые российской наукой, сказал г-н Нисияма, но «когда льет дождь, почва только укрепляется». Так говорят в Японии, имея в виду то, что борьба за выживание в конце концов только закаляет. И поскольку известно, что японская деловая среда исключительно прагматична по своему отношению к жизни, надо полагать, что приехала японская группа с серьезным намерением познакомиться поближе с сибирскими учеными.

На встречу с биологами в Институт цитологии и генетики пришла почти треть делегации — 14 человек, проявивших интерес к исследованиям в области наук о жизни. Среди них были представители государственных структур, несколько докторов наук и менеджеров таких корпораций, как «Асахи Касэй», «Адзиномото Ко. Инк.», «Иточу», «Тэйдзин Лимитед» и других. Часть из них представляла среду японского биобизнеса — такие направления, как прикладная микробиология, технологии процесса, ферментация и биотехнология, развитие биобизнеса.

Академик В.Шумный, директор ИЦГ, представляя исследования сибирских ученых по наукам о жизни, назвал основные научные направления, концентрирующиеся на изучении биологических ресурсов (их оценке, состоянии и использовании), на постановке биологических экспериментов — от физиологии до молекулярных процессов. В списке международных контактов института числится сотрудничество с восемью университетами Японии, совместные работы с рядом научных центров.

Более подробным был рассказ В.Шумного о работах в области генной и хромосомной инженерии. После слов, звучащих примерно так: «Взяли ген человека, встроили в плазмиду и далее ввели в растение…», гости очень оживились. Один за другим сыпались вопросы, больше всего их задавали глава делегации Тору Нисияма, представляющий «Адзиномото Ко.Инк.», сотрудник отдела биобизнеса корпорации «Иточу» Киенори Ямано и директор «Тэйдзин Лимитед» профессор Кадзухико Сома.

Директор ИЦГ говорил о фундаментальных проблемах, возникающих в процессе создания трансгенных растений и животных, о мутациях — объяснимых и загадочных; рассказывал о самих генных и хромосомных технологиях, которые у института готовы на конкретных объектах, но вполне переносимы на другие объекты — растения и животных… Японцы, в свою очередь спрашивали: а можно ли «гороховую» технологию применить на злаковых или рисе. Более конкретными были — к удивлению корреспондента «НВС» наконец-то осознавшего, что гости приехали не продавать, а покупать — другие вопросы. Такие, например: «А как используются эти технологии в России? … А когда вы сможете приступить к промышленному производству генных технологий? … Как можно коммерциализировать эти работы и пробовали ли это делать? … Что патентуется — сами ли объекты исследований или методы?» Собственно, на это можно было отвечать однозначно: можем все, но нет достаточных средств…

А когда пошла речь о селекционных работах по доместикации, и В.Шумный продемонстрировал обложку научного журнала, где дана большая фотография домашней лисы, в качестве собачки прогуливающейся с человеком, раздались возгласы восхищения.

На рассказе о крысах-гипертониках корректные японцы не выдержали и напрямую спросили: «Продаете ли линии?» На что В.Шумный ответил, что институт выбирает политику совместных исследований… (корреспондент «НВС» в уме сформулировал: «Крысы — наши, деньги — ваши»).

Закончился разговор о трансгенетике заявлением главы японской делегации: «Обязательно привезем к вам группу наших ученых в этой области!»

Потом был рассказ о якутских лошадях и коровах, о которых японцы долго переспрашивали и не могли поверить в 12-процентную жирность молока якутской коровы.

После этого группа побывала в лаборатории проф. Н.Калчанова, где ознакомилась с моделями и базами данных по экспрессии генов и генных сетей на компьютерах, от экранов которых гостей с трудом удалось «оторвать».

Встреча в ИЦГ была рассчитана примерно на три часа, но и этого времени не хватило, потому что японские гости узнавали каждую минуту столько нового и неожиданного в «этой Сибири», что уже не успевали все усвоить.

После перерыва заместитель директора Новосибирского института биоорганической химии В.Рихтер кратко рассказал об основных направлениях научных исследований биохимиков и биооргаников, остановившись на работах по изучению вирусных патогенов человека, работах в области генной терапии и созданию методик ДНК-диагностики.

На встрече также выступили М.Кузьмин (Лимнологический институт СО РАН), доктор наук В.Репин и профессор В.Локтев, рассказавшие о совместных с японскими учеными работах.

Особое оживление вызвал рассказ о коллекции вирусов, грибов, спор и клеточных культур, собранной в кольцовском «Векторе» и насчитывающей 20 тыс. единиц. Оказывается, в коллекции есть клеточные культуры (замороженные, естественно) таких макроорганизмов, как мамонты, и есть договор о сотрудничестве «Вектора» с японскими учеными, цель которого — ни больше, ни меньше — как клонировать мамонта. Это должно стоить сумасшедших денег! Но в общем-то, понятно: недавно в одной из наших газет были опубликованы цифры о затратах на научные исследования в разных странах. Япония выделила на науку в этом году 194 млрд долларов.

Ольга Ушакова, «НВС»

Источник: Наука в Сибири

N 23 (2309)

15 июня 2001 г.